Из воспоминаний архиепископа Чикагского и Средне-Американского Алипия о 1942-1946гг

«Вскоре немцы стали набирать рабочих для Германии. Обещали, что условия работы и жизни будут хорошими. Многие клюнули, и первый набор был добровольным. Но вскоре стали приходить от них вести, что условия очень плохие. И уже никто не хотел ехать добровольно. Стали набирать уже в принудительном порядке. Старосте давали указания, сколько нужно человек представить. Таким образом в этот набор попал и я.

Набранных посадили в товарные вагоны, и поезд взял направление на Германию. Ехали две недели с небольшими остановками. Привезли нас в Берлин, а там уже распределили кого куда. Среди ехавших были и женщины: женщин определили в женский лагерь, а мужчин — в мужской. Лагерь был окружён колючей проволокой, при входе-выходе стояла будка с полицейским. Все односельчане наши находились в этом лагере. До нас там уже были раньше привезённые из Одессы и Харькова. Они говорили, что раньше их так плохо кормили, что половина умерло… Адрес был: Berlin, Neukolln, Russenlager 4.

Жизнь начиналась в 5 часов утра. Обычно в барак врывался полицейский с резиновой палкой и зычным голосом объявлял подъём. Если кто проявлял медлительность, мог получить бодрость от резиновой палки. Полицейский был — русский из рабочих с повязкой на руке. Он явно старался выслужиться перед немцами.

Между нами были два мальчика по 15 лет. У них было недержание мочи, возможно, от слабости. У нас были двухэтажные нары. Кто-то заведовал нашим бараком, он предоставил им одни нары и заставлял их меняться местами каждую ночь, чтобы они поливали друг друга, считая, что это отучит их от этой слабости.

На завтрак давали 300 г хлеба, чайную ложечку сахара, тонкий квадратик маргарина, иногда тонкое кольцо искусственной колбасы и чай.

Затем строили в колонну, считали и в сопровождении полицейского (русский, с повязкой на руке) мы шли на работу. Завод был машиностроительный. По окончании работы нас снова строили в колонну, считали и так же с полицейским мы возвращались назад. По возвращении мы получали порцию баланды, лагерный суп. В состав баланды входили брюква, капуста, чуть-чуть картофеля и кольраби. Комбинации из указанных овощей могли быть разные. Кольраби клали переросшую, жилистую.

Я пробыл в этом лагере около двух месяцев. Комендантом лагеря был, по-видимому, русский немец. Однажды он посетил завод и зашёл в отделение, где я работал… Мы наклеивали что-то вроде твёрдого картона на раму — делали стенки для фургона. Комендант почему-то обратил внимание на меня, должно быть, я еле таскал ноги. Спросив моё имя, он записал.

Через некоторое время меня и ещё какого-то парнишку отправили в распределитель (Arbeitsamt). Из распределителя меня и ещё двух парней взял к себе какой-то собственник. У него был участок земли около 1 га с леском и маленьким домиком в пригороде Берлина. В этом домике он и поместил нас. Между деревьями были полянки. Наша обязанность была их вскопать и посадить некоторые овощи.

Мне было 16 лет, а моим соработникам на три года больше. Я слабо знал, как обращаться с землёй, а мои соработники — лучше; в общем, получалось неплохо.

Сравнивая с лагерем, наше положение было во многом лучше. Вокруг не было колючей проволоки, продовольственные карточки получили на руки, а по воскресениям я мог даже ездить в церковь. Всё могло бы быть даже в какой-то мере хорошо, но парни были не из лучших.

Один был ещё не такой плохой, а другой — из беспризорников, они не прочь были пользоваться тем, что не было надзирателя. Мы должны были работать от 7 утра до 5 вечера с перерывом на обед. Парни решили: “А, хозяин не приедет так рано, поспим ещё”. А он взял да и приехал и погрозил нам в окошко. Он, по-видимому, тогда решил, что рассчитывать на честный труд не приходится. Мы проработали там около двух месяцев, после чего он отправил нас в распределитель.

Из распределителя меня (кажется, и упомянутых парней) взяли в рабочий лагерь для работ на кладбищах. Самый лагерь находился на территории кладбища за могилками. Кладбище было ограждено деревянным забором (6–7 футов — ок. двух мет¬ров — Ред.). Тот же забор окружал и лагерь с входом-выхо¬дом и будкой для полицейского, но тут было не так строго, как в первом лагере.

Лагерь состоял из двух бараков: в одном бараке жили рабочие, а в другом были канцелярия, кухня и столовая. Адрес лагеря: Berlin, Neukolln 2, Hermanstraџe 84/90. В лагере находилось около 100 рабочих.

Мы обслуживали до 30 или больше кладбищ, к кладбищу были прикреплены двое-трое рабочих, которые ездили на работу сами, для этого выдавались деньги. На кладбищах работа была следующая: копали могилы, когда были похороны (обычно в среду и пятницу), стригли траву, убирали венки, подметали и т. д.

Поскольку мы ездили на работу сами — это было большое преимущество. Работа кончалась в 5 часов вечера, вернуться в лагерь мы должны были не позже 8 часов. Было достаточно времени на возвращение, можно было ещё и побродить.

Я был деревенский мальчик. И видя, что я такой, немного наивный, надо мной иногда подшучивали старшие. “Вот, — говорил один, — копаю могилу… И тут меня мертвец из соседней ямы — цап за ногу! А я его — лопатой по руке! И продолжаю работать”. И так говорили натурально, что я не знал, верить или не верить. Конечно, потом-то привык и спокойно работал.

Так прошёл 1943 год.

С 1944 года американцы и англичане начали бомбить Берлин и чем дальше шло время, тем бомбёжки стали чаще и интенсивнее, особенно к концу этого года и в наступающем 1945-м. Уже не боясь, бомбили не только ночью, но и днём, часто без прицела, просто ковром. В наш жилой барак попали зажигательные бомбы и барак сгорел. Рабочие были в это время на работе на “своих” кладбищах.

Нас переселили в другой барак-столовую, но для всех не хватило места.

Какая-то часть рабочих ночевала на кладбищах, где работала, и приезжала в основной лагерь только за едой. Весь строй лагерной жизни нарушился: уже никто в пропускной будке не сидел. Начальство приезжало в лагерь только на день. Мы чувствовали себя более свободными.

В русской газете я как-то прочёл объявление, что в церкви на Nachotstraџe в среду и пятницу вечером архимандрит Иоанн (Шаховской) будет вести духовные беседы. Я постарался приехать в пятницу. Беседы не было. Был молебен, и отец Иоанн говорил прощальное слово. К Берлину приближались советские войска, и нужно было поскорее уехать подальше на запад.

Я подошёл к столику, на котором лежали литографические иконки для продажи. Рядом стоял отец Киприан, иеромонах. Он заговорил со мной, и у нас началась беседа. Войдя в церковь, я начал прикладываться к некоторым иконам, сделав предварительно поклоны, — это в какой-то мере показывало мою религиозность, а потому, наверное, он обратил на меня внимание и во время разговора сказал: “Тебе хорошо было бы стать монахом”. Я ответил, что давно об этом думаю, но не знаю, как это осуществить.

У моего дедушки были религиозные книги: жития святых, молитвослов и некоторые другие. Жития святых произвели на меня сильное впечатление, и это вернуло меня к вере в Бога. Я, конечно, был крещён в детстве и проявлял некоторую религиозность, но советская обстановка и пропаганда сделали своё дело. Из житий святых мне больше нравились жития монахов и их жизнь в монастыре, а потому у меня появилось желание при первой возможности это осуществить.

Отец Киприан предложил мне посетить временное жилище братии: “Пойдём, посмотришь, как мы живём”. Я провёл там вечер и сказал отцу Киприану, что хотел бы к ним присоединиться. Он подвёл меня к настоятелю архимандриту Серафиму и стал ходатайствовать о принятии меня в братство. Отец настоятель сначала отказывался: “Мы сами не знаем, что с нами будет, как же мы можем брать молодого человека на свою ответственность”, но потом согласился.

В воскресение, никому ничего не сказав ради безопасности, я тайно ушёл из лагеря и присоединился к монашескому братству преподобного Иова Почаевского, — это было 3 февраля 1945 г.

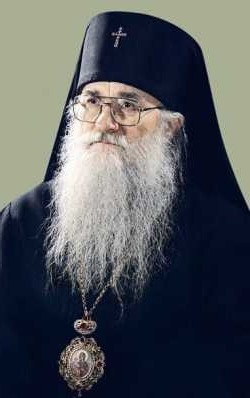

Слева направо: инок Алипий (будущий Архиепископ Чикагский и Детройтский Алипий), инок Флор (ныне архимандрит), приснопамятный архимандрит Киприан (Пыжов), инок Лавр (ныне Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви)

Советские войска приближались всё ближе и ближе к Берлину, и нужно было спешить уехать подальше на запад, — это делали также и немцы, а потому с транспортом было очень трудно. Отцу настоятелю удалось получить транспорт, место в поезде, и вся братия уехала поездом на юг Германии и поселилась в некоем селе (Фельдштетин). Через какое-то время мы переехали в другое село: Зондернах. Тут нас застала капитуляция Германии.

Больше половины братии уже имели транзитные визы в Швейцарию, а потому, не теряя времени, сразу же двинулись в дорогу и прибыли в Женеву. Их встретил архимандрит Леонтий, настоятель Женевской церкви, и устроил их на место жительства. Через несколько месяцев и прочие члены братии присоединились к первой группе. В Женеве мы ждали виз в Америку.

Владыка Архиепископ Виталий (Максименко), который был основателем братства преподобного Иова Почаевского, прилагал все усилия, чтобы выхлопотать визы для нас. Нам пришлось ждать полтора года, ведь транспорт был переполнен военными. За это время в Женеву приезжал наш Первоиерарх Митрополит Анастасий. Из Америки прилетал архиепископ Иероним, и в Женеве была хиротония отца настоятеля братства архимандрита Серафима и архимандрита Нафанаила во епископа.

Наконец визы были получены, владыка Серафим полетел в Америку немного раньше нас аэропланом, а мы, нас было 12 человек, — поездом поехали через Францию, сделав остановку на несколько дней в Париже, и затем, прибыв во французский порт, кажется, Ле Гавр, погрузились на корабль.

Состав братии был из следующих лиц: игумен Никон (Рклицкий), игумен Филимон, иеромонах Киприан (Пыжов), иеромонах Антоний (Ям¬щиков), иеромонах Антоний (Медведев), иеромонах Серафим (Попов), иеромонах Нектарий (Чернобыль), иеродиакон Сергий (Ромберг), монах Пимен, брат Василий (Шкурла), брат Василий (Ванько) и рясофорный монах Алипий (перед отбытием в США, ещё в Женеве меня постригли в рясофор).

Плавание было трудным, океан был почти всё время бурным, и плыли около двух недель. 30 ноября 1946 г. мы были уже в порту Нью-Йорк.»